- “La Morenada”, la más reveladora y notable que tiene el Carnaval de Oruro; junto a “La Diablada”, se ha convertido en una de las expresiones culturales más celebradas durante la fiesta carnavalera. Es una manifestación que encumbra el arte de la música, el baile acompasado, el trabajo artesanal en la elaboración del traje y la máscara de moreno, una verdadera joya artística; detalles que hacen que esta expresión cultural sea muy propia, singular y vernácula, pero ¿dónde y cómo nace La Morenada? ¿cuál es el origen de esta manifestación, que hace grande y maravillosa la fastuosidad carnavalera?

FondoNegro, en el afán de desentrañar el origen de la morenada, descubre que no existe mucha literatura sobre el nacimiento de esta expresión carnavalera, únicamente se encuentran relatos de escritores costumbristas orureños, que hablan sobre la pisa de la uva con cantos dramatizados para la producción del vino que se ofrece al altar de Dios, después al cruel español y, el mismo vino, que sacia a los esclavos negros.

Cazorla, como investigador, seguro tiene mucho para contar en torno al tema que escudriña FondoNegro, pero, lamenta que se haya escrito muy poco sobre el origen de la morenada, sin perder la esperanza que, de esta poca literatura y otras indagaciones, ayudaría a armar un antecedente sobre el origen de una de las danzas más representativas del Carnaval de Oruro, con un baile propio y característico, una música que contagia y el disfraz que es la palabra artesanal que viene de la mano de los bordadores de la calle La Paz.

Además, indica, con cierta seguridad, un primer elemento que se debe manejar y es, que la morenada no es una danza de esclavos negros.

Al negro no le decían negro como tal, sino moreno

- En su recuento histórico, narra que el visitador enviado por el Virrey de Oruro para confirmar la fundación de la Villa en 1606, descubre a negros que vivían en Oruro que trabajaban en una mina del cerro San Cristóbal, ubicada debajo el cerro San Felipe, conocida como la veta de los morenos. Aquí al negro, no le decían negro como tal, sino moreno, que hasta tenían una cofradía de negros cuyo altar fue erigido en el templo de La Merced, lugar donde se encuentran los primeros negros enterrados.

“Eso quiere decir que no eran esclavos, sino que eran hombres libres”, asegura, sin dejar de lado que el término moreno ya se conocía en el contexto de Oruro que podría ser el origen de los personajes, entre ellos el moreno como tal y el rey moreno, que es una parodia al rey Bonifacio que vive en los Yungas, reconocido por el Estado boliviano porque es un rey sin reino. Considera esta historia interesante y digna de investigar.

Nombra también al moreno caporal, que, según una fotografía de esa época, viste de levita, un sombrero, pluma y que lleva un látigo, como un símbolo de poder; así mismo se observa a un personaje blanco, un achachi (anciano), que en realidad es un caporal blanco, de barba, tez blanca, sombrero y levita, muy al estilo del siglo XVIII.

“Entonces, qué nos dice esta expresión, nos muestra de que es en realidad una relación de parodia al extranjero, negro o moreno”, afirma Cazorla.

La Morenada representa un proceso histórico

- Deja en claro que todo el proceso histórico de la morenada y otras danzas se relacionan con cuatro rituales: 1. San Pedro de Challacollo, un ritual del Inca Huáscar con Atahuallpa y el diálogo con el rey. 2. el ritual de los autos sacramentales de los siete pecados capitales de donde nace la danza de los diablos. 3. el ritual que se ha perdido es el de lo Chiriguanos que se convierte en los chunchos, un antecedente de los tobas. 4. el ritual del moreno, una expresión de los alrededores como Sillota, Caquingora, Huallchapi, que son del sector que van hacia la joya, que tiene una expresión muy antigua sobre esta danza en particular.

“Por qué menciono esto, porque San Pedro de Challacollo tenía sus cuatro ayllus que se dividían en cuatro sectores desde la plaza. Uno de los ayllus era Taraco, precisamente eran los urus que venían desde las riberas del río desaguadero y se concentraban en San Pedro de Challacollo, cada ayllu representaba un ritual, de esa manera se ha ido representando”, se le escucha.

Lamenta que, con la creación de la República de Bolivia, los límites departamentales han cercenado los límites naturales y Taraco se ha quedado aislada, que en lugar de llegar otra vez hasta San Pedro de Challacollo, ha empezado a tener influencia del sur del departamento de La Paz, de esa manera se ve esta expresión (la morenada) en esa región. Expresiones que también llegaron a la ciudad de Oruro, gracias a la fiesta de la Candelaria que era rural, practicada por los artesanos de Challacollo y, en algún momento a principio del siglo XX, los gremios se han apropiado de estas manifestaciones ya urbanizadas, como los diablos, los morenos, los incas, los tobas, que son los más relevantes.

Menciona al periódico El Republicano editado en 1867 y 1871, en cuyas páginas habla de cuatro danzas, y si se hace un análisis de los personajes se ve al moreno, a la negra María Antonieta, que de acuerdo a la tradición oral sería la hija del caporal que baila junto a él y, que de ahí deriva la cholita, una figura femenina que se conoce hoy, pero que no se sabe aún qué rol cumplía el caporal blanco, un tema que se indaga, que se investiga.

“La danza de la morenada representa a ese proceso histórico de la presencia del negro en nuestro contexto orureño, que fueron partícipes de la revolución del 10 de febrero de 1781, en el que los negros son masacrados por los criollos y mestizos en la casa Endeiza aquí en la plaza del regocijo, eso demuestra que el negro no era un personaje muy bien comprendido como los españoles, eran considerados ajenos a los mestizos y criollos, pero que tenían más derechos, incluso se cuenta que Clemente Menacho era sambo, pero no estamos seguros porque él venía de Lima”, cuenta.

Asegura que hay varias cosas que todavía se tiene que entender sobre la presencia de los negros, como el tema de la esclavitud, una expresión que se ha querido dar, un mismo equívoco que se comete con los tobas, que no es la versión que se tiene de los chunchos, sino que responde a un proceso de evangelización de los chunchos y los chiriguanos para mostrar que, hay más salvajes y que ha costado evangelizar.

“Justo, en ese proceso, primero fue danza de los morenos, después morenada, un ritual, pero no danza. El ritual de la pisa de la uva, un tema muy cuestionado ya que en Oruro no había vino, pero una confirmación reciente de Tacna, se confirma que sí había una especie de uva que se adaptó al frío y al altiplano, se plantaba y se cosechaba en las haciendas de los jesuitas en Sillota, Caquingora y Huallchapi, donde hasta el día de hoy bailan la danza de los morenos y hacen el ritual de la pisa de la uva”, asevera.

La danza de la morenada una parodia a la raza negra

- Sobre el origen de la morenada, Cazorla, indica que tiene su propia posición al respecto, y como miembro de la Sociedad Histórica de Potosí, donde también hizo su aporte en torno a este tema a partir de la investigación realizada por el periodista Juan José Toro, quien refiere, que la morenada es una danza bastante interesante que tiene antecedentes pre coloniales con atavíos de plata, así se muestran en los museos de Lima (Perú) y Buenos Aires (Argentina), reliquias de una danza de morenos muy similares al de Oruro.

“Tiene caracteres parecidos, aunque no lo sabemos con certeza porque el atavío de plata es otro, incluso me hace pensar en el Huacatinti de la región de Humala de La Paz, porque en Huacatinti también es una parodia al negro, pero otra clase, incluso con ritmos diferentes”, asegura.

Indica que los paceños piensan que la morenada es originaria de Taraco, una comunidad paceña ubicada a riberas del río Desaguadero, pero, pide recordar que algunos ayllus de San Pedro de Challacollo, se llamaba Taraco que se aísla con los límites republicanos y se extiende a la región de La Paz donde se baila la morenada que es diferente a la de Oruro, pero es seguro, dice, que la raíz tiene que ver con el ritual del moreno de San Pedro de Challacollo.

Entonces, agrega, se puede decir que la morenada es un fenómeno de aculturación, una expresión del imaginario del indígena particularmente uru, “de cómo ha visto la presencia de otro personaje que llega con los españoles que, en este caso es el negro, al cual le ha dado una interpretación de parodia y, obviamente ha ido asimilándose en otras comunidades”, revela.

La música de la morenada, una adaptación al contexto del carnaval

- En esta parte de la entrevista, FondoNegro, decide tomar la senda del origen de la música de la morenada, Cazorla piensa un momento y dice, hay algo interesante que aún no se ha descubierto, no se sabe con certeza qué melodías tocaban los primeros danzarines, porque en las fotografías que se tiene, el moreno está tocando un sicu, pero este instrumento es de temporada seca, sin embargo, en la época de la Candelaria en carnaval se toca el sicu.

“Son fotografías extrañas, entonces qué melodías tocaban, nos falta todavía indagar”, y reflexiona,“posiblemente las melodías del sicu han sido adaptadas a los instrumentos de bronce, y las han hecho de acuerdo al contexto del carnaval, el único que podía decirme cómo bailaban, era mi abuelo porque los ha visto, pero nunca hemos podido percibir aquello, tampoco hemos logrado recoger la escala de notas”.

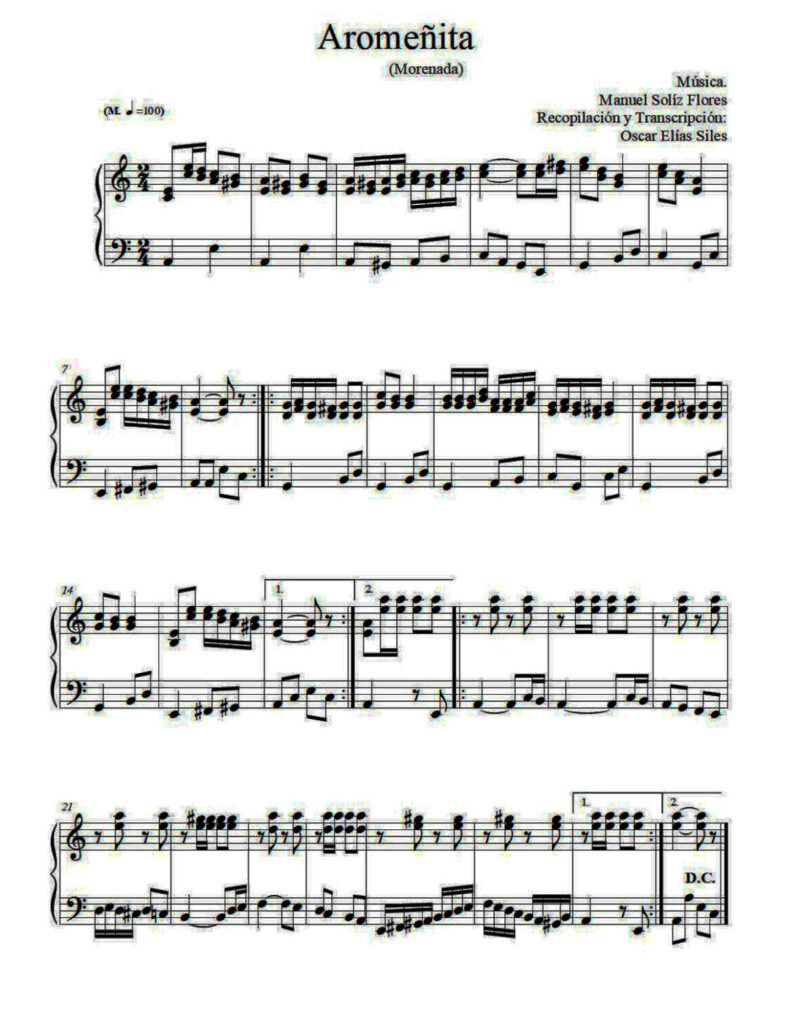

Cita a don Oscar Elías en su libro, “La Música del Carnaval de Oruro”, quien comenta que la música ha sido adaptada de una antigua danza francesa que se llamaba “Los 12 Pares”, porque tiene mucho parecido.

Sin embargo, Cazorla, reconoce: “En el tema de la música no lo conozco, pero expreso mi inquietud, de que posiblemente las melodías han sido adaptadas para el contexto del carnaval”.

Y sobre el uso de la matraca en la danza de la morenada, el investigador señala que podría ser un proceso de marcado del paso, que incluso cuando se hace el tema del pisado de la uva, se utilizan matracas, para marcar el ritmo de este ritual.

Origen de la Música de la morenada

- FondoNegro, ahora encamina sus pasos hacia otro investigador y cultor de la música, no sólo del folklore boliviano, sino también de la clásica, él es Jesús Elías, esta vez para bucear sobre el origen de la música de La Morenada, quien, antes de entrar en el tema de la música de esta danza, menciona que viene a ser como un adjetivo calificativo, porque antes de ser tal ha sufrido un proceso de evolución en su nacimiento.

Aunque, agrega, y en coincidencia con su colega Cazorla, que del nacimiento de la morenada poco o nada se puede hablar a falta de documentación objetiva y material, que diga dónde, finalmente, ha nacido la morenada, “pero la información que nos llega, nos marca que principalmente la morenada, tiene que ver, musicalmente hablando, con su origen, que antes de ser danza fue una actividad teatral”.

Entonces, dice Elías, al entender que la morenada resulta una expresión teatral, actividad que fue utilizada para evangelizar a la religión cristiano-católica, qué mejor el arte para llegar a los pueblos originarios, fue una de las mejores estrategias utilizadas por la religión católica, como los cuadros en los templos, porque una imagen vale más que mil palabras, por eso, asegura, “si hablamos de la música, sabemos que la evolución universal de la música ha sido gracias a la música cristiana, que se ha teorizado y se ha cadenizado, en el que no está exenta la cuestión teatral”.

Así, confirma, el teatro ha sido utilizado de manera sabia por la religión católica, porque a más de tener personajes y participantes teatrales, lo que ha hecho es que sea el mismo pueblo el que participe en las actividades escénicas, no solo como extra, “entonces vemos una diablada con un relat, en nuestro entorno, venido de los autos sacramentales”.

Sin muchos rodeos ni dudas, afirma que la danza de morenos, antes de ser danza, ha sido teatro, y el teatro, lo que se considera en el entorno orureño, es un tema que tiene su propio su germen, su espíritu, por lo que el alma de los morenos, viene a ser un relato (teatro) que representa la pisa de la uva.

Pero al mismo tiempo Elías, lanza un cuestionamiento, que pone en duda del teatro de la pisa de la uva en Oruro, “cómo puede haber una pisa de la uva para identificar esta representación porque en Oruro, no hay uva, no hay vino, no hay nada”, y responde con otra frase, “tampoco hay infierno para representar los siete pecados”.

Sin embargo, se conoce antecedentes incluso anteriores al carnaval de Oruro y a la misma morenada, que aún se investiga. En Tacna, hace 40 a 50 años, de acuerdo a una documentación, existía la “pisa de uva” como teatro, y una compañía de morenos antes que la primera morenada institucionalizada en Oruro.

Eso quiere decir que, Tacna, donde hay viñedos, hay uva, vino y pisco, históricamente fue proveedor de estos insumos vitivinícolas a Oruro y La Paz, por lo que se considera que, junto con este comercio vitivinícola, ha llegado a Oruro, el relato de la pisa de uva, pero ¿qué ha pasado en Oruro?, si no es el origen, sí, es un proceso que ha convertido en una danza pesada, cuyo baile teatraliza el destrozo de la uva con los pies de los negros, un trabajo natural.

En esta parte de la entrevista, Elías nombra a la matraca, un instrumento idiófono que acompaña el baile de la morenada. Elías refiere que este instrumento marca el ritmo de la pisa, algo tradicional en España, Italia, Francia, donde la pisa se la hace con música, entonces qué mejor que la matraca para acompasar este rito con un movimiento pesado y lento; uno, dos, uno dos, pausado, cadencioso y pesado, que describe la pisa con una danza.

El tema se torna interesante cuando se aborda que la pisa de uva lleva versos y cánticos, reflejado hace 180 años, cuando este rito se convierte en danza de traslación y deja de ser teatro una actividad quieta en puertas de un atrio, como dice Oscar Elías, de desplazamiento, como ocurre en el ejército.

En el caso de los morenos y otras danzas de Oruro, son de desplazamiento y de traslación, eso se ve en la pisa de uva que se convierte en un paso de traslación, eso es lo que se percata como origen y proceso de la morenada que en Oruro se ha logrado, y no así en Tacna donde no se baila, sólo es un rito fuera del templo y ahí termina, “en cambio en Oruro es danza de doble paso, paso simple, vueltas con matraca, un proceso que fue creado en Oruro, incluido los trajes, la careta, en el que está implicada la música”.

Cómo nace la música de la morenada

- La creación de la música de la morenada, coincide con un intento político post Confederación Perú-Bolivia (1948) y su fracaso de la creación de provincias del sur del Perú con el oeste boliviano (Tacna-Oruro), justamente en esos años se crea la compañía de morenos en Tacna y, en Oruro se van mejorando las morenadas.

Así, Elías ingresa de lleno a hablar de la creación de la melodía que musicaliza la danza de la morenada, menciona la investigación de Oscar Elías, una compilación del Comité de Recopilación de Música Boliviana, “hay partituras y tienen que ver, como en el rap, hip hop, que son versos que automáticamente al estar bien rimados y con métrica, se musicalizan”.

Parafrasea una antigua morenada, “…morenito, chiquitito, no hay que llorar, porque la mamita sabe azotar…”, para demostrar que este fraseo es un verso poético con sentido musical, escrito en compases de 2×4 que da inicio a la construcción de la música de la morenada.

Cómo músico y director de la Orquesta Sinfónica Oruro, Elías tiene toda la autoridad para hablar sobre la composición musical de la morenada, que, según la investigación de Oscar Elías, las primera morenadas estaban escritas en dos partes: cuatro-cuatro, estas crecen en tres partes abc, luego cada una de cuatro-cuatro-seis y cuatro-cuatro-ocho.

A mediados de siglo XX vuelve a crecer 6-6-8 y, finalmente, en esta evolución se consolida con la Aromeñita, que es la reina de las morenadas, que marca en definitiva la forma actual y consolidada de ocho-ocho-diez; y, que también existen muchas de ocho-ocho-ocho.

“En resumen, la forma morenada sería una danza bailada en tempo de 85, 90, 95 y 100 negras por minuto, aunque hay morenadas que apuran de hasta 105 negras por minuto, eso es relativo, según la ocasión y el momento; eso escrita en 2/4 con tres partes abc de ocho compases que se repiten, que muchas veces es 8 o diez compases, a lo que se llama fuerte de bajos, porque es la tercera parte que se alterna y pasa la melodía a los bajos, para que las trompetas e instrumentos agudos descansen”.

Es decir, añade, a y b tocan trompetas, y c tocan bajos, y siendo de traslación se toca media hora, una hora, esto hace que no sea tan pesado para los músicos, “es un tema estratégico de naturalidad de la morenada”.

La morenada y su música, símbolos del carnaval

- De alguna manera, mientras la música exprese y deje un hilo de continuidad está bien, porque finalmente el folklore es evolutivo, es cambiante, eso es bueno musicalmente; lo que quizás a veces es el sentido devocional que tiene y cuyas letras expresan justamente eso, un tema de evangelización, un tema de perdón del pecador que va a los pies de la mamita (del Socavón), es considerado en algún momento como música sacra porque no deja de hacer alusiones religiosas.

Aquí se construye un muro de discordias cuando el investigador menciona que la evolución resulta una distorsión, y aparecen morenadas extras o ajenas a la realidad de la devoción del Carnaval de Oruro, y la letra comienza hablando de chiquitas orureñitas, del amor, del desamor, temas muy comerciales, “en la música pop, no hay folk, la música pop en todo el mundo, mata folk”.

Advierte que ahí hay un peligro, la comercialización de la morenada se ha disparado, y no en Oruro, sino en La Paz que ahora es el boom de la morenada, “allá no percatan ni tienen una raíz devocional, están explotando comercialmente, se maneja hasta el poder y no les interesa lo religioso, para ellos es el poder expresado en una danza, es otra realidad que se confunde con la realidad de la morenada de Oruro”.

FondoNegro advierte que esa comercialización pone en riesgo la salvaguarda, sí, responde Elías, y eso la gente no entiende; es engañar a una convocatoria de patrimonio, a la postulación, “si en nuestro justificativo de la postulación, hemos dicho que hasta nuestra música corresponde a una fe y devoción, qué pasaría si la UNESCO ve que la música de las morenadas habían sido un homenaje, dedicadas al amor, a la traición, eso es una contradicción que destruye directamente”.